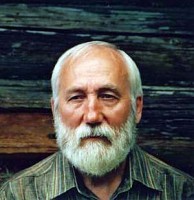

…Во все стороны… О Владимире Богатыреве

На станции Малоархангельская (здесь уже не в диковинку солнцеликие подсолнухи) я сошел с поезда в начале пятого. Была теплая августовская ночь, и я встал возле палисадника под большими деревьями. С облегчением поставил на землю увесистую сумку и невольно подумал: «А как же Григорьич с вещами своими тогда управился?» Когда я провожал его из Москвы в конце апреля, то мы его чемоданы и баулы вдвоем-то кое-как, с передышками через каждые сто метров, несли. Я быстро запалился, а ему хоть бы что, хотя росту он, прямо скажем, невеликого и в кости не больно широк, но почему-то с первого взгляда чувствуешь в нем силу недюжинную. Григорьич похож на крепкую птицу грача. Он тогда рассмеялся: мол, когда один в Каменку ездит, то его впору подтолкнуть сначала — иначе с места не сдвинется.

Обычно я легко схожусь с людьми, а тут понял: во тьме, не видя лица, разговаривать с человеком не могу, хотя он стоит рядышком. Видимо, не один я такой — мои соседи тоже молчали, лишь угольки папирос вспыхивали и гасли в ночи. Но Григорьич, с его-то характером, конечно, не мог вот так, словно курица на насесте, смириться с темнотой — наверное, его пытливые глаза и здесь что-то высмотрели. Я посмотрел вверх. Почти надо мной золотился месяц, а под ним две звездочки. Наверняка на станции Малоархангельская Григорьич обычно глядит в небо.

С первой встречи этот человек поразил меня. Ему шестой десяток, а он как дите малое. Идешь с ним по Москве, вдруг бежит куда-то в сторону. Оказывается, собралась толпа народу и ему до зарезу потребовалось узнать, зачем она собралась. То, идя на встречу со мной, он нашел на земле старинную монету, лежавшую кверху орлом (если бы решкой, то не поднял бы), и потом всех спрашивал, будто это был один из самых важных вопросов жизни, не серебряная ли она, пробовал ее на зуб, гнул пальцами, тер о штаны. И все-таки узнал, что это пять копеек серебром. В первом же письме из Каменки он вспомнил давнишний наш разговор. Как-то я пожаловался, что дочь совершенно не дает мне работать, и я просто не знаю, что делать, хоть писать бросай. Услыхав такое, Григорьич неожиданно жестко изрек, что ради творчества я обязан даже от дочери отказаться. И вот в письме из Каменки, через два месяца после разговора, он написал: «Насчет дочери твоей. Хочу, чтобы ты меня правильно понял, а то в прошлый разговор я, кажется, был излишне категоричен. Надо, конечно, чтобы она на ваш быт и нервы с душами не давила, но совсем тебе освобождаться от нее, как говорят, из души вон, не следует. Что там говорить: все-таки она еще ребенок. Так что почеловеколюбнее держи линию».

Потом я прочитал в «Новом мире» его непридуманную повесть «Доколе свидимся», где на предложение выбросить кошку он отвечает: «Как же это я ее выброшу… Когда она месяца два помнила и ждала мать, при малейшем шорохе тараща на меня вопрошающие, испуганные, но такие знающие глаза». Только я успел подивиться такому сакральному отношению к памяти о матери, как писатель сделал крутой поворот: «Ничего себе: горюя о матери, только и есть что вспомнить — кошку». Здесь уже трагедия нашего времени, времени, отнимающего у нас память, традиции, быт, да и саму жизнь. И писатель Владимир Богатырев, наперекор времени отнимающему, собирает осколки вдребезги разлетевшихся наших жизней. Вглядывается в фотографию умершей матери и понимает, что «в жизни никогда у нее не бывало такого лица… дорого бы я дал, чтобы узнать теперь, о чем и как она думала в тот краткий миг в дощатом помещении маленькой фотографии на старом щекинском базаре». Такой прозы я не читал.

И вот я впервые ехал в гости к Григорьичу в его Каменку. Ехал с таким чувством, будто там, в Каменке, откроется мне что-то сокровенное, будто русский писатель Владимир Богатырев знает и хранит саму тайну жизни и смерти и может ею поделиться. Но я уже знал: подносить ее на блюдечке он не будет, да это и невозможно. Потому внушал себе быть поприметливее, собраннее, чтобы не проморгать, не прохлопать самого главного.

На земле было еще темно, а небесный купол наливался синим пламенем. Серп месяца почти истаял, и звездочки, словно крупинки золота на Божьем покрове, кротко теплились, подсвеченные еще невидным нам, людям, солнцем. Автобус я, конечно, прозевал и побежал к нему, нешуточно опасаясь, что места всем не хватит — народу было человек сто. Опасался я зря — пока последний здоровенный мужик, несуетно уговаривая соседей выдохнуть и поджать животы, не устроился на нижней ступеньке со своим необъятным рюкзаком, до тех пор шофер преспокойно переговаривался со знакомыми пассажирами.

* * *

В Каменке Григорьич поджидал меня на остановке. После расцелования, по христианскому обычаю, кивнул головой на небо:

— Месяц видал?

— Серп месяца.

— А две звезды?

— Прямо под месяцем.

Он удовлетворенно взглянул на меня, словно до этого сомневался, к нему ли я приехал, тот ли я человек, которого он дожидается, и повел… Метров через двести слева у дороги стоит ничем не примечательный домик, но мой поводырь указал на него: «Здесь я впервые по-настоящему целовался». Потом был дом справа, где жил Бафанчук, герой одного его рассказа… В овраге, густо заросшем высоченными ивами и ракитами, мы осторожно перебрались через почти разрушенный мостик над маленькой речкой. На другом берегу Григорьич вперился в землю, словно там лежала еще одна серебряная монета: «Чернозем. Даже не склеивается». Я машинально кивнул, намереваясь идти дальше, но он стоял на тропинке как вкопанный, загораживая мне путь, и я догадался — взял кусочек земли. Как ни старался, чернозем рассыпался, не хотел скатываться в шарик. Только после этого довольный Григорьич тронулся с места.

В доме я первым делом выложил на стол продукты. Он, будто оправдываясь, сказал: «Почему-то не люблю, когда черный хлеб вместе с белым». Взял, разложил по разным кулькам. Закипел чай Григорьич спросил, нужно ли заваривать новый. Я словоохотливо ответил, мол, всегда новый завариваю, потому как чай — мой любимый напиток. Он заварил новый, а потом обмолвился: «Хороший чай только во вторую, а то и в третью заварку все из себя отдает. Китайский я больше люблю в третий раз заваренным». Принес из сенцев поллитровую банку меда: «Ты как будешь, с сахаром или с медом?» Я попытался подладиться под него: «Раз мед есть, то зачем сахар». Григорьич непринужденно улыбнулся: «Я обычно с сахаром пью… Трехлитровая банка меда нынче стоит тридцать рублей… Видно, кто в детстве бедности хлебнул, тот уже роскошествовать не будет. Наверное, я никогда богатым не буду. Не смогу. У меня когда много денег в руках оказывается, то я ни жить, ни спать спокойно не могу. Как-то не по себе мне становится, и не успокоюсь, пока их куда-нибудь не определю, детям не раздам… Но богатым я себя часто чувствую. Если у меня в доме десять коробков спичек есть, три пачки чая хорошего…». Я вставил что-то насчет деревенского житья, приучающего человека к бережливости. Григорьич воззрился на меня: «Моя соседка свинье в корм яйца вбивает. Считай, золотом свинью кормит». Тут уж я искренне возмутился: «Государство у нас и так бедное, а она свиней яйцами…» Но Григорьич, обычно всегда слушающий собеседника со вниманием, в этот раз даже не дал договорить: «Ты государство не жалей. Оно свое возьмет всегда, и не свое тоже возьмет». Я растерялся, но гнул свое: «Григорьич, все ж таки ничего хорошего в этом нет. Когда одни люди вкус яиц позабыли, а другие ими свиней кормят. Кончится это когда-нибудь или нет?» — «Когда будут к крестьянскому двору на машине подъезжать и скупать продукты по хорошей цене, тогда крестьянин перестанет кормить свиней яйцами. И государство тогда будет богатое и доброе».

После завтрака Григорьич показывал свой дом. Обстановка спартанская, так что сцепка из семи булавок на гвозде над дверным косяком смотрится как украшение. На дощатой перегородке рядом с обыкновенными висят огромные ножницы в чехле. Я удивился: для чего ему такие?

— Корректорские. Лист можно в два приема разрезать. — Он хитровато улыбнулся. — Знаешь, что у меня сейчас в кармане лежит?

— Наверняка что-нибудь очень нужное, — вывернулся я.

— Веревочка. — Он достал ее, протянул на раскрытой ладони и рассмеялся. — Когда сильно наешься — брюки на животе не сходятся. Особенно когда коров пасешь — аппетит хороший. Да и мало ли зачем веревка может потребоваться. Стоит ее из кармана выложить, как она сразу понадобится.

Подвел меня к стене, ткнул крепким пальцем в конец металлической скобы, выглядывающей из стены:

— Зачем они нужны? Вон их сколько торчит.

Я только пожал плечами.

— Я сначала тоже не понял, а потом залез и все узнал. Стены-то, оказывается, не сплошные — вон они какие толстые — а с колодцем внутри. А скобы держат их, чтобы они не развалились в разные стороны, и в доме тепло. Просто и умно. А я подумал про себя: «Везде у него так: полез и все узнал».

В саду росли большие старые яблони и всего одна груша, но пошли мы почему-то именно к ней. Григорьич так и сказал: «Пойдем грушу смотреть». Не сад, а грушу. Он проворно залез на дерево, потряс ветку, и твердые плоды, глухо стукнув, упали в высокую траву. Не жалея зубов, я принялся за них, а Григорьич, когда протянул ему одну, отказался: «Я не любитель фруктов, но когда на заре выйдешь сюда, увидишь их на земле… в росе… то поневоле пять штук съешь».

После сада он повел меня в знаменитые Колпаки. День выдался жаркий. Шли мы вдоль хлебного поля, и от его золота воздух, казалось, становился огневым. Григорьич обронил на ходу: «Всегда меня почему-то в эту сторону волокло. Пока не побывал в родной деревне отца с матерью. Деревня-то их в этой стороне…»

Григорьич не терпит празднословия, а тут еще жара спекла наши губы, и мы молча шагали, взглядывая вперед да в небо, где грачи летали такой громадной стаей, что были похожи на тучу мошкары. Когда они дружно, словно по команде, разворачивались, то казалось, что это не небо, а зарябившая от ветра вода.

Наконец Григорьич разлепил уста: «А что Москва? Слыхал, улица Горького теперь Тверская?» Я подтвердил и заметил, мол, это-то правильно сделали, а вот станцию метро «Лермонтовская» можно было не переименовывать, сделать исключение — уж Лермонтов-то, в отличие от Горького, заслужил. Григорьич неожиданно возразил: «Никаких исключений. Даже для Лермонтова! Все исключительные случаи и сделали Ленинград да Горький. Нету исключительных случаев». Господи, как же я-то сразу не додумался. Ведь сам не раз говорил, правда, другими словами, мол, советская власть из исключительного случая родилась — людей убивать жестоко, бесчеловечно, но «ради светлого будущего всего человечества» можно и даже нужно истребить целые сословия, положить в могилу миллионы «братьев и сестер»… Прав Григорьич, не надо нам никаких исключений. Хватит!

Перешли овраг с ручейком, с зеленой осокой маленькое болотце, поднялись на большой округлый холм. Отсюда — дали и дали. Григорьич не преминул отметить: «В ясную погоду на тридцать, а то и на все сорок километров видать. Самое высокое место. Здесь была усадьба Чабра». Владимир Богатырев рассказал историю Чабра в рассказе «Ольха серебристая». Богатством Чабра был только сам труд, но односельчане зловредно выжили его из села после гражданской войны… Заканчивается рассказ так: «Значит, где-то жив Чабер тоскует небось, душой скорбит и не едет на старое гнездовье свое. И почему не едет? Неужели так горька и непроходима обида его? Почему не едет? Что сам Чабер, как же наконец, Чабрята его?..»

Григорьич словно подслушал мои мысли: «Говорят, приезжали Чабрята-то». Он не сказал, кто говорил, кто видел их и узнал. Будто про дух сказал, о котором все говорят, но никто никогда его не видал. Но раз говорят люди, значит, ждут и надеются, желают возвращения Чабрят. Да разве в одной Каменке только, вся Россия ждет их возвращения. И нам всем уже впору собраться и закричать на всю ивановскую: «Ау-у, Чабрята, родненькие, вернитесь, спасите землю Русскую». Но многие до сих пор, как заморские попугаи, трумбят одно и то же: «Запад нам поможет. Запад нам поможет…»

А пока пусто на усадьбе, только стоят посаженные Чабром лозинки, вымахавшие в большие дерева, да сливы до сих пор дают новые корни, да «ольха серебристая кивает зябко, шевелится под ветерком. А может, это дух Чабров кружит, прилетев взамен хозяина погостить?»

На обратном пути Григорьич присел на корточки возле горохового поля и стал есть горох. Так едят деревенские дети. Я же нагнулся по-взрослому и сорвал пару зеленых лодочек. Однако Григорьич вставать не торопился, словно собирался наесться горохом досыта (это было близко к истине — обедать он потом не стал), и я тоже присел на корточки. Вкусно хрумкая, он обронил: «В детстве мы и кожуру ели». — «И она казалась нам сладкой», –откликнулся я. — «Почему казалась? Она и сейчас сладкая». Мне стало стыдно за скороспелые слова — будто я отрекся от своего детства. Я поглядел на Григорьича, нешуточно решив запомнить его таким на всю жизнь. И неожиданно увидал вереницу русских мужиков в сапогах и телогрейках с «термоядерными» папиросками в зубах, сидящих на корточках возле контор, магазинов. Сколько я их видал-перевидал таких… Представил всю крестьянскую Россию на корточках. Все они ждут кого-то, чего-то, а им, бедным, и сесть-то по-человечески так и не дали возможности. Все они на корточках да на корточках.

Уже у самой Каменки заныла от застарелого ревматизма нога. Григорьич вмиг углядел, что я прихрамываю, и посоветовал постегать крапивой. Я согласно кивнул, а к вечеру и забыл об этом. Гляжу, он по двору ходит и что-то высматривает. Спрашиваю, что ты потерял, а он отвечает: крапиву. Я было заотнекивался, но он отыскал самую молодую, жгучую и самолично отстегал меня за сараем. По бокам, по коленкам, по коленкам, по бокам. После его «бани» ревматизм мой прошел и правая нога при ходьбе больше не терпнет.

На ужин Григорьич предложил мне хлеб с медом и молоко. Сам же обошелся конфеткой с чаем. Все три дня он насыщался утром и вечером одной конфеткой с чаем и только в обед ел по-настоящему — с хлебом. Видя мое удивление, он объяснил: «Я, когда пишу всегда мало ем, а то в сон клонит, а в бессонницу совсем стараюсь не есть».

Съев добрую треть буханки, выпив пару стаканов молока, стакан чаю, я закурил и удоволенно изрек: «Хорошо жить на белом свете… Слава Богу, Григорьич, что у тебя есть дом в Каменке… Не представляю, как это цыгане любят бездомную жизнь? По доброй воле живут без своего угла? Ума на приложу». Он даже как-то откачнулся назад и возразил таким тоном, будто отводил напраслину от хороших людей: «Не-ет, у цыган другое… Цыгане Родину ищут».

Судьба Владимира Богатырева складывалась как и у многих других советских людей. Отца раскулачили, семья, спасаясь от «железной руки классового возмездия», переезжала с одного места на другое. Поэтому у него не оказалось «малой родины». Однако, в отличие от смирившихся с этой потерей, а то и добровольно бросивших свою «малую родину», Богатырев не смирился и чуть не до пятидесяти лет искал ее. Жил то тут, то там, как цыган, стараясь пустить покрепче корешки, и все-таки нашел, что искал, нашел свою родину в Каменке, где живут родственники его матери. Недалеко от родительской деревни на Орловщине… Ему ли не понять цыган! А советских он понимает еще глубже!

Вот уже много лет я не могу забыть одну несчастную, запутавшуюся, как почти все по городам, женщину, увезенную в детстве из родного села. Когда я спросил ее, бывает ли на родине, то она даже удивилась: «Нет, не бываю. Зачем? Я ничего там не помню». И, помолчав минуту, неожиданно сказала: «Помню, кто-то из провожавших не то спел, не то сказал: обманули Галю, увезли с собой. Почему-то только это мне запомнилось». А я знаю, почему. Но лучше об этом почему сказал Владимир Богатырев в рассказе «Одна страница»: «Не знаю, что случилось бы со мной, если бы я не узнал в своей жизни Каменки. Скорее всего, я потерял бы что-то, сам не подозревая о громадности потери, как это чаще и случается в нашей жизни. Каменка! — и от ветра блестящие верхи ракит, и жара, и коршун. Разве нет всего этого рядом, где-нибудь в Серпухове, Туле или Плавске? Или вдали — у Терека либо Катуни?»

Посапывая трубкой, Григорьич поинтересовался, что я читаю. Не без оригинальничанья я признался, мол, «Архипелаг ГУЛАГ» так и не смог прочитать целиком, это, дескать, нехудожественное произведение, вот «Матренин двор», рассказы Чехова — другое дело, перечитываю, наверное, уже в десятый раз. Григорьич сразу вскинулся, как в случае с цыганами: «Да что ты, что ты! Это верно, что Солженицын в “Архипелаге” настолько в антихудожественность уходит, настолько глубоко себя в ней закапывает, что сверху еще бугор делает и лопатой его хорошенько прихлопывает, но потом сам оттуда наверх выкарабкивается! На такой художественный уровень…» И тут-то я наконец понял, почему с самого начала и сам Григорьич, и герои его произведений показались знакомыми… Они в самом близком духовном родстве с героями Солженицына.

Григорьич всегда носит с собой продолговатый кожаный портфель-сумку оранжевого цвета с ручкой и с ремнем. Хочешь, в руке неси, а коли тяжел — на плечо повесь, а то и через голову на грудь надень, когда груз неподъемный. А чего только нет в этом портфеле — потому Григорьич чаще носит его в последнем положении — и книги, и табак, и обязательно веревка. А сетка у него с пластмассовой ручкой — ему с его грузами обыкновенная всю руку изрежет. Заходит Григорьич ко мне в таком вот снаряжении, снимает полушубок, крытый крепким зеленым сукном, купил он его в «Детском мире», и оказывается во всегдашней вельветовой куртке темно-синего цвета. Под ней видна плотная рубаха в крупную клетку, сшитая героиней его рассказа. При разговоре Григорьич то и дело распахивает куртку, и я вижу на исподе ее несколько нашитых им самим карманов разной величины, из которых он достает то блокнот, чтобы записать интересное словцо, детальку, то блокнотик, где у него записаны любимые выражения из Священного писания, то Молитвослов… Наверняка в недрах его сумки или куртки лежит и образок.

При взгляде на Григорьича я всегда думаю: «Рухни неожиданно его дом, начнись сейчас атомная война (подозреваю, что на этот случай он всегда берет с собой кусок хлеба и щепоть соли!) или придет нужда прямо сегодня уехать куда подальше, Григорьич ко всему окажется готов — у него все главное всегда с собой». Сначала я думал, что это в нем крестьянская закваска, а тут понял: не только крестьянская, но и лагерная (как и у героев Солженицына) — ежеминутная готовность к самому страшному. А как и не быть ей, лагерной закваске, когда он уже мальчишкой побывал с отцом в ссылке в Алтайском крае… А потом, после блестящего дебюта в «Новом мире» у Твардовского, двадцать лет непечатанья! И надо было выжить, и притом не любой ценой!!! Надо было остаться человеком!

Я рассказал Григорьичу вот об этих мыслях. Он согласился со мной: «Конечно, конечно, не только крестьянская, но и лагерная закваска». Потом лукаво усмехнулся: «Но у меня источников языка больше, чем у Солженицына. У него: война и лагерь, словарь Даля. А у меня: орловский говор моей матери, два года в Каменке в детстве и теперь каждое лето, Даль и Православный Молитвослов». Я было принял это его утверждение за чистую монету, но насторожило слово источники, показавшееся мне чужеродным в его устах, да и, насколько я знаю Григорьича, он никогда не занимался самовосхвалением. Эти источники перегородили путь моей мысли, она натыкалась на них как на заплот. В недоумении потоптавшись перед ним, я все-таки вспомнил, как нас учили, мол, марксизм-ленинизм еще потому самое передовое учение, что у него целых три источника… Ах, вот оно что: Григорьич так деликатно и с юмором безобидным одернул меня, чтобы я не заносился слишком высоко… Я облегченно рассмеялся, и Григорьич тоже рассмеялся. А потом, уже серьезно, признался, что очень любит чеховский рассказ «Архиерей»: «В нем есть то, чего, по-моему, нет даже у Достоевского и Толстого. Мать относится к сыну своему, архиерею, как к Богу. Это Чехов гениально почувствовал». Нацелил на меня свой взгляд:

— Каков объем «Архиерея»?

— Примерно лист.

— Не лист, а, — он открыл записную книжку, — 0,82 листа. Но на самом деле у него здесь все два листа будут.

Затем он пытал меня насчет объема «Капитанской дочки», «Героя нашего времени», «Отцов и детей», «Войны и мира», «Мертвых душ», «Тихого Дона», «Одного дня Ивана Денисовича»… Почти во всех случаях я ошибся, а у него в книжечке записано, да еще и свой объем на все есть, как на «Архиерея». Из чего он у него складывается, я пока так и не понял. Сначала подумал, что ему объем нужен затем, чтобы знать, сколько можно написать, чтобы остаться в Русской литературе. Кстати, и сам Григорьич сказал: «“Капитанскую дочку” написать, и достаточно». Но потом, перечитывая его рассказ «Ольха серебристая», я, кажется, понял, зачем ему это нужно. В «Ольхе серебристой» старик Николай Иванович, когда спрашивают, сколько ему лет, всегда отвечает: «С 1901 года я, вот и считай». И мы обычно начинаем отнимать в уме, а надо не отнимать, а прибавлять. Прибавлять революцию, две мировые войны, голод, сколько раз он сеял пшеницу и собирал урожай, сколько детей схоронил, и много-много другого. Это от нас, нынешних, обездоленных, оторванных от земли, от истории, от Родины, от вечности самой, приходится только отнимать, у нас не жизнь, а голые цифры остались. Потому мы и отвечаем правильно, как есть на самом деле: тридцать лет, двадцать лет… И Богатырев подчеркивает, что Николай Иванович не из спеси так отвечает, но по существу — он всеми кровными узами связан с народом, с Родиной. Потому для него жизнь человеческая никогда не может быть измерена цифирью. И прозу Владимира Богатырева цифирью не измеришь. Когда я спросил его, сколько авторских листов он пишет в год, то услыхал: «Листа два-три… Я пишу не листами, а страницами. Больше, чем Бог положил, не сделаешь, меньше — можно. Не надо себя ломать». А сколько я встречал современных писателей, которые установили себе годовую норму не меньше пятнадцати листов. И сообщают они об этом с гордостью, и пишут уже не страницами и даже не листами, а сразу романами… Потому во второй раз их читать не станешь, а если зачем-то и принудишь себя, то ничего больше из них не добудешь — сразу все с первого раза выбрал, как из грузинского чая. А прозу Владимира Богатырева, как ни старайся, с первого раза не осилишь, во вторую и в третью читку она, как китайский чай, только и отдаст всю свою прелесть и силу. Рассказ «Чайный голод» я с наслаждением перечитал уже раза четыре. «Повесть послевоенья», «Доколе свидимся», рассказы «Теткино покрывало», «Суровец», «Ваня Домнин» перечитал по три раза, и думаю, что еще не все понял в них и почувствовал.

Григорьич набивает очередную трубку и как бы между делом спрашивает:

— Молитвослов читаешь?

— Как-то не успеваю, Григорьич. Два раза только открыл, –смущенно признался я. До меня наконец-то дошло, что когда он спросил о моем чтении, то, может быть, больше всего желал услышать, что я читаю Молитвослов и о нем-то мы и поговорим. А я ни слова.

Еще в Москве мы вместе с ним купили Молитвословы, и он советовал мне читать его — мол, Молитвослов в слове много дает. Кстати, во время поездки за ними я чуть не оконфузился. Когда в Центральном Доме литераторов знакомая женщина сообщила нам, что в «болгарской» церкви на Таганке есть Молитвословы, то Григорьич мигом подхватился: «Поехали. Кстати, там и складни бывают». К великому моему стыду, я не знал, что складень — это складная иконка, для меня складень всегда был складным ножом, складешком, как говаривали мы в детстве, и я вслух усомнился, что в церкви могут продавать складешки. На мое счастье, Григорьич, конечно, ничего не понял, а отрезал, что знает, что говорит, складни там бывают. Я промолчал и в церкви, глядя, как Григорьич сложил иконку, все понял и грустно подумал: «Нам, советским, наши складешки мешают понять Библию, настоящую русскую прозу, да и саму живую жизнь. Мы вечные складни принимаем частенько за свои современные складешки, коих у нас у всех предостаточно…»

Григорьич между тем неосуждающе заметил:

— Молитвослов читать трудно. Не сразу к нему привыкнешь. Ты поставь себе за правило читать каждый день по пять строчек. Я думал, он мне в слове даст, а он во все стороны дал… Благодаря ему я последний свой рассказ почти уж закончил.

Я как-то отвлекся, и он почти закричал:

— Я же тебе говорю: если что со мной… то скажешь жене, что здесь мой лучший рассказ. «Римское право…» называется.

Конечно, я промямлил насчет того, что ему еще жить да жить, что рано к смерти готовиться, но он уже спокойно отозвался:

— Я когда пишу, то об одном Бога молю, чтобы он дал мне закончить. — Принес из другой комнаты Молитвослов, снял очки и, растягивая губы для четкости произношения, выделяя каждое слово, прочитал: «Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Твоего Отца, Ты рекл еси пречистыми усты Твоими: яко без Мене не можете творити ничесоже. Господи мой. Господи, верою объемь в души моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми грешному сие дело, мною начинаемо, о Тебе Самем совершити во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Я не удержался похвалиться, что именно эту молитву почему— то запомнил.

— Это молитва перед началом всякого дела, потому ты ее и запомнил. Я знал, что ее-то ты уж непременно прочитаешь.

Он продолжил чтение молитв, но уже после второй я перестал воспринимать смысл — складешки мешали. Григорьич тотчас почувствовал это и закрыл Молитвослов. Увидав, что я с интересом гляжу на домотканую занавеску с нашитыми на нее цветами, он без раздражения перевел разговор на нее:

— Про такую занавеску Павел Васильев замечательное стихотворение написал… У меня с ней целая история приключилась. Я сначала взял и повесил ее на заднюю спинку кровати. И ночью спал плохо, все мне кошмары снились. Проснусь, увижу ее и даже вроде испугаюсь. Взял снял с кровати, а в сундук такую красоту прятать жалко, давай думать, куда бы ее присобачить. Куда ни попробую — чувствую, не на месте. Потом задумался: а где же она у старых хозяев висела? Походил по дому, пригляделся и понял: запечье от кухни она отделяла. Повесил на это место, и сразу душа моя покой обрела, и занавеска эта теперь меня только радует, а не пугает…Я когда дом купил, то бросился сначала все переставлять, перестраивать. И все у меня почему-то не клеилось. Инструменты из рук так и валятся, ноги обо все запинаются. А когда с занавеской разобрался, тогда все разом понял — решил оставить все как у прежних хозяев. Голову немало пришлось поломать, чтобы понять, где что у них стояло, висело. Даже лавки старые пришлось из сарая принести и поставить возле стола, на них мы с тобой сидим сейчас, а стулья пришлось убрать. И дело у меня пошло как бы само собой. Теперь мне кажется, что ловчее и удобнее ничего и придумать нельзя.

* * *

Ночевать Григорьич предложил мне на выбор: либо за занавеской той самой на железной кровати, которую он тоже, видимо, принес из сарая, либо на чердаке. Хоть родом я деревенский, но, привыкнув к городскому комфорту, идти на чердак, честно сказать, мне не хотелось. Однако я вовремя вспомнил, что хозяин собирается сегодня еще поработать, и потому выбрал чердак. Когда устроился там и погасил свет, то почувствовал себя неуютно, одиноко и даже тревожно. Прислушивался к каждому шороху, которые возникали со всех сторон и непонятно откуда. Вскоре услыхал, как кто-то подошел к лестнице. «Кого это еще несет?» И тут раздался негромкий голос Григорьича: «Сереня, а говядина в Москве есть?» — «Есть», — охотно откликнулся я. — «А она тоже по паспортам?» — «Тоже. Но у меня почему-то его ни разу пока не спрашивали». Он постоял немного и ушел, а я догадался, что не так уж его московская говядина интересовала (мог бы и утром спросить), а он заметил мою заминку насчет чердака. И вышел, и дал понять, что он здесь, неподалеку, что помнит обо мне. От такой догадки стало тепло на сердце (а чего бы, кажется, ведь я здоровый сорокалетний мужик, кому в голову придет беспокоиться обо мне по такому пустяку?!).

Вскоре я снова услыхал шаги. Нина Федоровна, жена двоюродного брата Григорьича Ивана, пришла доить корову, привязанную на ночную пастьбу в нашей ограде, густо заросшей травой. Она ласково называла ее Волной, и вскоре молоко завжикало о стенку ведра: вжик-взик-вшик, словно кто-то косу точил. Я тотчас увидал росное солнечное утро на лугу и косарей, широко взмахивающих косами. Сразу весь чердачный и нечердачный мир перестал беспокоить меня, мне стало даже радостно от бесчисленных шорохов, шевелений жизни. Обычно в Москве стараешься отчуждиться от всего остального мира до границ света настольной лампы, а тут наоборот получилось — я успокоился от приобщения к миру.

С благодарностью подумал о Григорьиче, который послал меня на чердак, и неожиданно вспомнил, как он сказал: мол, столько всегда работы у него в Каменке, что он даже самого дорогого гостя просит остаться погостить еще, а про себя думает: когда же ты уедешь. Сразу без труда понял — недаром он сообщил мне, что в последнее время уезжает из Каменки в Москву не вечером, как раньше, а утром — это, дескать, гораздо удобнее. Значит, надо и мне послезавтра утром уехать, а не вечером, как я ему сказал. Потом перебирал запавший в душу рассказ о занавеске, о том, как Григорьич обустраивал дом. Я почувствовал, что и тут он какую-то закидушку мне подсунул. Однако понял только потом, в Москве. Рассказывая кому-то из близких о поездке в Каменку к Богатыреву, я вдохновился «занавеской» и пересказал все так, будто сам дух прежнего хозяина, когда Григорьич попробовал все переделать по-своему, мешал ему. Потому что даже в самом обычном деревенском доме всегда есть свое лицо, свой лад, свой дух, а что, мол, тогда говорить о нашей матушке-России, Доме, которому тысяча лет! А мы снова, как зеленые юнцы, кричим, что старого не осталось, старого нам не нужно, и примериваемся, какой бы нам себе Дом построить на этот раз. Шведский, американский или японский… А истина проста: мудрый человек, придя в дом, построенный его предками, не кидается сразу все перестраивать, а пытается понять, почему так было до него, и старается не нарушить прежний порядок вещей, следует духу дома. Когда же ему удается сохранить прежний лад, то уже после этого, если хватит ума, терпения и трудолюбия, он может и дальше прежнего хозяина пойти. Только так и может пойти дальше. А глупый — навроде нас, нынешних — бросается все перестраивать, как за бугром, и все удивляется: почему у него все из рук валится, почему даже табуретка так и норовит под ноги попасть и все у него никак не клеится. И начинает он искать виноватых вокруг, а потом поневоле — больше-то ничего не остается — грешить на дух прежнего хозяина. Дескать, он ему мешает, а как же иначе объяснить, ведь он вон как усердствует — чуть уж не стены взялся ломать. И ослепленный глупец старается извести самый дух прежнего хозяина, не понимая своим коротким умишком, что дух неуничтожим, что дух — это сама здешняя земля, здешняя вода, здешний воздух, здешний климат, склад характера местных людей, их генетическая и хозяйственная память. Чтобы уничтожить дух, ему придется уничтожить все, даже землю под своими ногами, и тогда останется… пустота.

Когда меня обвиняют в консерватизме, в национализме, то я теперь всегда говорю: «Да не против я Запада, не против демократии вообще, не против евреев, просто я понял наконец-то: если мы желаем выкарабкаться из нашей сегодняшней пропасти, то нам больше ничего не остается, как стать снова русскими, нам придется снова стать русскими. Не из национализма и ограниченности азиатской, как кричат кумиры перестройки, а просто-напросто из здравого смысла». После быванья у Богатырева я окончательно утвердился в мысли, что каждый, даже самый малый народ строит свой национальный Дом не по свободному выбору, что любой Дом — немецкий, французский, японский — построен не по свободному хотению, но из духа или, на худой конец, закона, присущего именно этому народу. А народы, забывшие свой дух, обречены на ошибки, мучения, на «прозябание у чужого корыта». Потому здравомыслящим русским людям больше ничего не остается, какой бы грязью их ни поливали, как бы ни били по рукам и головам, как возрождать русский дух и строить именно русский Дом. Надо только встать всем с корточек и, не слушая больше верхоглядов и фарисеев (наслушались уже за последние сто лет, насиделись уже на корточках), распрямиться, взглянуть вокруг незамутненным оком, ужаснуться: как же мы испоганили нашу прекрасную Россию, и приложить наконец к ней любящие трудолюбивые руки. Они-то у нас пока еще не отсохли. Правда, голову нам поломать придется: на чем и как у наших предков, у людей русских, жизнь стояла! Но другого пути у нас нет!

Вжиканье молока о стенку ведра прекратилось. Нина Федоровна ласково попрощалась с коровой: «Ешь, ешь, милая». Корова тяжело вздохнула, так что я сразу почувствовал и словно наяву увидал, какая же она большая. Казалось, что она щиплет траву рядом с моим ухом. Временами корова снова тяжело вздыхала, будто жаловалась: «Попробуй насытить такое большое тело такими маленькими травками». Я в уме согласился, что доля ей досталась нелегкая, и неожиданно подумал, что лучше бы ей, как льву, мясом питаться — размеры-то те же, и трудиться тогда столько не надо… Но кем же она тогда станет? Конечно, коровой-матушкой, кормилицей человеческой она уже не останется и во львицу не превратится, а… оборотится зверем невиданным. Говоря по-современному, Чебурашкой станет. Господи, а я-то пожалел, что она травой питается! Еще один «добряк», выискался! Таких «добряков», мостящих дорогу в ад, у нас в стране, да и в мире, пруд пруди. Нет, в природе все мудро рассчитано, и надо бы нам, людям, научиться не мешать ей. Пусть лев остается львом, царем зверей, корова — коровой, матушкой-кормилицей, француз — французом, русский — русским… А чебурашки всякие пусть только в сказках остаются. Хуже нет, когда некоторые сказки становятся былью это мы по себе знаем.

Наконец выпитое молоко, запах сена и ночного неба (теперь я даже жалел, что не вижу его — спать бы под ним как под звездным пологом) убаюкали меня, и я поплыл далеко-далеко.

* * *

Проснулся я на удивление рано. В доме было тихо — значит, не смог Григорьич бессонницу и в эту ночь переломить. Я вскипятил воду и, помня, что китайский чай особенно хорош в третью заварку и что Григорьич любит его именно таким, заварил старый. А потом растерялся: чайные чашки стояли так, что никак не разобрать, какая из них Григорьича, а какую он мне выделил. Я уже понимал, что для него и это не пустяк, и он не обрадуется, если увидит, что я из его чашки пил. Накануне вечером я собрался было убрать со стола, но он решительно отверг мою помощь… Короче, сидел я перед двумя чайными чашками почти как «богатырь на распутье»… Начал думать, но зацепиться было не за что, чашки, на мой взгляд, ничем друг от друга не отличались. Наконец меня осенило. Я заглянул в обе. Так и есть — одна пуста, а в другой чай не допит до конца. Я без колебаний взял вторую. Григорьич никогда от еды ни крошки, ни капли на оставит, это я заметил. Как-то в ЦДЛ я по привычке хотел оставить бутерброд, но он возмутился, нашел бумагу и положил его к себе в сумку, и оставшийся от меня кусочек сахара прибрал себе.

После чаепития я все-таки чашку свою ополоснул и поставил на середину стола, как она была. Достал блокнот и сел писать. Сколько сидел, не знаю. Наверняка долго — исписал целый блокнот. И сам себе подивился. В Москве мне нужна полнейшая тишина (лучше всего полное отсутствие людей), идеальная чистота не только на столе, но и в квартире, и все равно работать мне трудно себя заставить. А у чужих людей я и помыслить не мог о каком-либо творчестве. А тут на тебе — расписался на краешке неубранного кухонного стола! Что же со мной произошло? Не иначе сам дух дома Григорьича мне помог. Я ведь к нему вон с каким уважением — даже чашку на место поставил. И вот тут, за кухонным неубранным столом, я наконец-то до конца понял, почему меня мать всегда просила: «Прежде чем войдешь в чужой дом (чужими домами для матери были и землянка в лесу, где я ночевал с друзьями во время охоты, и университет, куда ехал поступать, и вся Москва), скажи, хотя бы про себя: хозяин, пусти». Конечно, я забывал ее негромкую просьбу, но с годами все чаще вспоминал материны слова и даже стал их говорить иногда — жизнь-то к этому времени шибко успела меня поучить. А тут, в Каменке, я понял наконец, что этими словами, как молитвой, ты сам себя настраиваешь на уважительное отношение к чужому дому, а значит, к чужому труду, к чужому ладу и духу, а это непременно добром отзовется. И пусть надо мной смеются нынешние реалисты, безбожные прагматики, но всегда после материных слов дух дома помогает мне. Примеров у меня много. Да вот хотя бы последний. Я сейчас пишу эту хронику в деревенском доме в двадцати километрах от Ростова Великого. Первые два дня, измочаленный московской жизнью, отвыкший от одиночества, от деревни, я никак не мог спать. Все вокруг чудились какие-то подозрительные шорохи. Вышел в сени а это, оказывается, дождь ходит по земле. Снова лег, а заснуть все равно не могу. Чувствую, что если дальше так пойдет, то полетели к черту мой отдых, моя работа. Стал в уме искать, чем бы себя успокоить, и вспомнил материну просьбу. И сказал вслух: «Хозяин, пусти, помоги мне». Через минуту я спал как убитый, хотя до этого — сна не было ни в одном глазу! И утром все у меня пошло как по маслу, я уже не дергался, что мне делать сначала, а что потом. Делал как душе хотелось. Солнышко на дворе — садился на велосипед и ехал на речку Устье, дождь — ложился читать, или смотрел в синеющее сумерками окно, или писал вот эту хронику… И в таком беспорядке нашел неожиданно свой порядок, а то уж было собрался уезжать в Москву.

На улице заскрипел на всю округу гусь. Григорьич заворочался. Пропел петух — и он вскоре встал. Я встретил его шутливой подначкой: «Кто рано встает, тому Бог дает». Начал было рассказывать о своих чердачных впечатлениях, но он строго остановил меня: «Давай, Сереня, это дело заканчивать. Ты-то уже вон сколько успел, — он кивнул на блокнот, — и удоволенные разговоры ведешь, а мне еще надо подключиться». Я прикусил язык. Молча выпив свой чай с конфеткой, Григорьич все же не удержался, одобрил меня за старую заварку: «Похвально». Потом плотно затворил дверь в комнату. Чтобы быть поближе к нему, я ушел подальше, на чердак. Часа через три он вышел во двор и позвал меня.

Только мы задымили на кухне, как хлопнула в сенцах дверь — и вошел Иван, двоюродный брат Григорьича. Это крупный мужчина лет пятидесяти. Голос у него негромкий, даже вежливый, и вид имеет невинного младенца, если бы не голубенькие глазки, в которых нет-нет да выкажет себя смеховатый бесенок лукавства. Хотя, признаюсь, разглядел я его далеко не сразу. Гость присел к столу, взял протянутую мной сигарету, по слогам прочитал: «Гер-це-говина флор». Будто бы удивленно покачал головой. Григорьич почему-то поспешно откликнулся на его интерес: «Сталинские любимые». Иван со вниманием к дыму затянулся несколько раз, потом огляделся вокруг: «Володька, почему у тебя мух нет?» Григорьич невольно повернул голову назад — как раз над его головой на стене висела синяя пластмассовая мухобойка с дырочками, — принужденно улыбнулся: «Уметь надо». — «А я гоняюсь, гоняюсь за ними, а толку никакого, никак попасть не могу. И липучки теперь дрянные стали. Муха включит первую скорость и отрывается». (Эта «первая скорость» подсказала мне, что он водитель и словцо точное сказать может). «Так теперь и липучки другие», — подытожил Григорьич мухобойную тему, явно не нравившуюся, и безо всякого перехода спросил, помнит ли Иван, как из Каменки на войну мужиков брали. Тот начал опять же с прекрасной детали: «У нашего командира козырек длинный…» Длинный козырек — сразу тебе и время, первая половина войны, и картинка! «Собрал он всех наших мужиков возле конторы и спрашивает, кто на что жалуется. Один мужик вышел из строя, мол, туман какой-то в глазах стоит. А командир тот в ответ только засмеялся: ничего, под Панской в атаку пойдешь, он вмиг рассеется. Того мужика убили в первом бою», — закончил Иван.

Пришел он к нам не только из любопытства, что за гость к брату пожаловал, хотя и это было, но звать нас строить мостик через речку в овраге. Однако, в конечном итоге, и эта цель, как оказалось, была не главной. Как потом я убедился, помощники ему были не нужны, разве только для веселой компании, он бы и один прекрасно справился. Ему надо было нас в гости пригласить, а, зная характер своей хозяйки, никогда не угощавшей людей за здорово живешь, не поощрявшей праздность и пьянку, он совершил обходной маневр. То есть сразу не только строил мостик через речку (это скучно), но прямиком к сердцу своей жены Нины Федоровны.

Когда мостик был готов, мы пошли к Ивану. Он похвалился жене: мол, теперь она может переходить речку в любую погоду, как сама хозяйка Медной горы. Но только Иван заикнулся было: мол, надо нам за работу пузырек поставить, как мгновенно получил грубый отпор: «Ну и ставь, если у тебя есть». У Ивана, конечно, не было, да и не затем мы мостик городили, чтобы сами себя угощать где-нибудь за углом или под косыми взглядами хозяйки. Мы с Григорьичем быстренько ретировались к себе. Он снова закрылся в своей комнате, а я, походив по двору, незаметно оказался на Ивановой усадьбе. Иван, видимо продолжал строить «мостик» к сердцу Нины Федоровны уже в одиночестве — откидывал от стайки навоз. Рядом на чурке орал транзистор. Популярная группа славила каскадеров, которые ни много ни мало «у вечности в гостях». Я, надеясь на поддержку, не преминул осудить: «Все у нас о каскадерах да о миллионе алых роз, а о тех, кто страну кормит-поит, и не вспоминают». Иван добродушно отозвался: «А вот эта, где гуси дорогу переходят важно… Правда, гусь — птица строгая, сердитая». И почти тем же тоном, так что невозможно понять, шутит он или всерьез: «И каскадеры нужны. Когда в государстве все отрегулируется, тогда будет и каскадеров сколько надо, и крестьян сколько надо. И песни будут и про тех, и про других… добрые». Иван перекидал навоз, выключил приемник, принес из дому трубочный табак. Отрывая клочок газеты на цигарку, вспомнил: «Мама бумажку найдет, бывало, сложит ее аккуратненько, говорит, грамотку нашла, пригодится».

Неподалеку на траве дремал лохматый белый песик. Ленясь повернуть к нам голову, он лишь стучал по земле хвостом. Иван весело крикнул:«Хвостобойничаешь, Кешка?» То есть: дурака валяешь. Кешка, видно, понял слова хозяина как надо и в ту же секунду с грозным лаем сорвался с места на пробегавшую мирно собаку. Я засмеялся: «Вишь, какой Кешка работник, а ты говоришь, хвостобойничает». Иван и тут мигом нашел точные слова: «У него оружие всегда с собой: тяв, тяв». А до меня наконец-то дошло, что, заведя тот разговор о битье мух, Иван ловко подтрунил над нами. (То-то Григорьич сразу заспешил перевести разговор на военную тему — уж он-то Ивана изучил как свои пять пальцев.) Ведь он как Кешке сейчас крикнул, так и нам, только в словах более деликатных, мол, мухобойничаете, товарищи писаки. Уверен, словцо это так и крутилось на кончике его языка. После такого открытия мне стало даже обидно за Григорьича и печально за весь крестьянский народ наш. Видать, и Иван думает как многие: мол, чему этот Володька, который все у меня берет — и молоко, и слово, и житейскую мудрость, может меня научить, что может дать мне взамен? Духовность, о которой он так печется, — вон опять икон накупил к чему-то, — так из нее штанов не сошьешь, водки не купишь… Даже Иван, умница мужик, не понимает, что Григорьич русский народный дух в себе собирает и другим через свою прозу отдает. Что же тогда о других мужиках говорить?! Так я сидел рядом с Иваном на крылечке, опечаленный не только за него, но аж сразу за весь русский народ… Вдруг куры подняли переполох. Старая курица, проходя себе мимо, как мне показалось, ни с того ни с сего бросилась клевать молодую. Я еще пуще раздражился от такой беспросветной бессмысленности жизни: «С чего накинулась? мешала она ей, что ли?» Иван опять благодушно вымолвил: «У них своя куриная жизнь… Кто их знает… Мы их не понимаем, вот нам и кажется их жизнь бессмысленной». Я снова призадумался над его словами, и мне стало ясно, что я, пожалуй, поторопился с выводами. Не может такой мудрый человек легкодумно относиться к жизни и творчеству Григорьича — вон даже у кур во всем свой смысл подозревает. А я, «мыслитель», уже о всем русском народе запечалился… Ну а то, что подтрунивает, так надо же ему кому-то свои таланты словесные и артистические показать. Избыток их у него. А тут рядом такой благодатный зритель, как Григорьич. Уж этот-то не только сумеет понять, но и оценит по достоинству, и в дело пристроит. Не пропадут втуне. Иван и старается. Да затем и щука-то, чтобы карась не дремал.

Близко закуковала горлинка. Голос у нее, в отличие от кукушкиного, не грудной, а «бутылочный». Но не горловка, а ласково и в песнях, и в сказках русских — горлица. В отличие от кукушки, она кукует не в два, а в три колена: ку-ку-ку. Иван послушал, встал: «Пошли, я тебе гнездо горлинок покажу». Они свили его на елке возле окна дома. Стоя под елкой, Иван с теплотой прошептал: «Включишь свет вечером — она вся на виду, а не улетает. Заглядишься на нее…»

Горлинок в Каменке много, и кукованье их часто слышно. Оно какое-то древнее — сразу вспоминается старая добрая Русь с богатырями, со святыми странниками, правящими свой путь по дальним золотым крестам церквей. Так они шли от креста к кресту, рассказывая людям про Божий мир.

Может быть, и в Ивановой душе горлинки будят кровь предков христиан?.. И радуется он не только потому, что знает: больше разной живности на усадьбе — значит, все у него ладно в хозяйстве.

Иван водил меня по своему подворью, видимо желая расслабиться, отвести в разговоре душу, а то и посмеяться незлобиво над простотой человеческой. В общем, пережить всю гамму чувств, как говорится. С братом-то шибко не разбежишься, тот сразу на три метра под землей видит и без слов все понимает, без сказок. А без сказки жить скучно… Иван остановился возле огромного котла: «Иван Акулов, писатель, к Володьке приезжал. Мы вот здесь за столиком под яблоней сидели. Шибко ему этот котел понравился. Говорит, отдай его мне, Иван, только на станцию на своем «Москвиче» подвези, а там, его как-нибудь в вагон затолкаем. Я на него глаза вытаращил: котел-то пять метров в обхвате, а он как расхохочется… Акулов в наших местах воевал. Они с Володькой ездили в ту деревню. Нашли дом, где он, раненый, лежал, где кровь с него на пол капала. Все так и осталось… Доски на полу дубовые». Ай да Иван! Скажет — не в бровь, а в глаз — навек такой дом запомнишь, где доски на полу дубовые да еще кровью твоею омытые.

На ходу Иван откровенничал: «В деревне жить трудно. Выпьешь пару стаканов, а работать все равно надо. Иначе жена из дому выгонит. Да и сам потом хватишься. А в городе они как короли напьются и “козла” забивают…» Я поинтересовался, берут ли у них в Каменке землю в аренду. Иван замотал головой: «Не-а, пока от колхозов не освободимся, люди землю брать не будут. Зачем председателю еще десятки председателей? Надо так сделать, чтобы единоличник от местной мафии (председателя, специалистов, сельхозтехники и прочего), не зависел. Тогда крестьяне землю начнут брать. Надо отдельную контору для единоличников сделать…» Но и разгонять колхозы тоже нельзя, считает Иван. У него сидит в крови и приобретено опытом: пока новый дом не построен, старый разрушать глупо. Беспокоится Иван — не вышло бы у нас как в народной присказке: «Так мы и жили, дом продали, а ворота купили — запираться стали». Пока-то к тому у нас и идет.

Закончил разговор Иван неожиданно: «В нашей местности сроду бананов не было, а жили люди». Вот и опять я не понял, к чему он сказал это. Снова мне мои складешки мешают… Мимо нас ходили из дома в летнюю кухню и обратно представительная Нина Федоровна и дочь Юля, молодая прекрасная женщина роскошных форм. Невольно заглядевшись на нее, я сразу вспомнил местный чернозем, на котором обыкновенная крапива и та вымахивает в целое дерево. Оказалось, они хлопотали насчет праздничного угощения. Все-таки Иван добился своего — построил мостик к сердцу жены.

Был ужин с огненной домашней лапшой, с картошкой, тушенной с мясом, с куражом Ивана, когда он, уже чувствуя себя хозяином положения, недовольно сказал: «А где одеколон?» (так Иван называет самогон, сделанный под коньяк), и та же неприступная Нина Федоровна беспрекословно принесла бутылку. Конечно, вот этого праздника и ждал Иван. Когда положено немного «ндрав» показать, когда знаешь, что хозяйка не схватит недопитую бутылку со стола, сказав, хватит жрать, а можно спокойно, не косясь опасливо в ее сторону, налить еще по одной и еще по одной, а потом с чувством собственного мужского достоинства самолично закрыть бутылку. Гляди, мол, жена, никто за водкой не гонится, и зря ты над ней трясешься. Но Нину Федоровну не проведешь, и она «как тряслась, так и будет трястись над ней» — она-то знает, сколько из-за нее, проклятущей, людей сгибло, потому «береженого Бог бережет».

Из-за стола, по заведенному порядку, вышли посидеть на бревнышках перед домом. Узнав, что я уезжаю завтра утром, Иван попросил меня погостить еще, а «чтобы не мешать Володьке работать», перебраться к нему в дом. Я посетовал: мол, с полным бы удовольствием, но много в летних поездках материалу собрал, а выписать его все некогда. Он сразу перестал уговаривать: «Ты как пчела, нектар набрал, а переработать его в мед тоже нужно вовремя — иначе пропадет зря». Опять в точку попал — я уже чувствую, как материал перегорает во мне, и если в ближайшее время не сесть за стол, то путного ничего, скорей всего, не получится.

Конечно, Иван у Григорьича так или иначе в каждом рассказе присутствует. Однако, по словам Григорьича, Иван уже пожиже, чем были его родители, тетка Аксютка и дядя Николай. У Ивана Григорьич даже «ковбойство» заприметил. И я по его стопам тоже это увидал. К бревнышкам, на которых мы так ладно сидели рядком, подошла женщина с маленькой дочкой. Девочка сразу засмотрелась на мою бороду, и мать стала уговаривать ее подойти и потрогать: «…Если одна боишься, то пошли вместе потрогаем». А Иван сказанул этой мамке-то: «Потрогай, потрогай, глядишь, под дяденькой и окажешься».

Хотя здесь не только «ковбойство» — мама-то, как мне кажется, тоже на мою бороду засмотрелась, и Иван вмиг усек это… Потом он задирал Григорьича насчет Бога: «Где же они все там, –красноречивый взгляд на небо, — помещаются?» Думаю, и тут больше от артистизма, от озорства, но все же и атеистическое воспитаньице дает себя знать. Да он и сам довольно глубоко сказал об этом: «Всякую дрянь теперь в навоз бросают. Он должен быть чистый, он на поле пойдет. Ну, тряпку бросить, даже курицу дохлую — они в конце концов сгниют. А люди проволоку, пластмассу, стекло валят». Сразу после его слов я вспомнил сегодняшнюю прессу, телевидение, кино, литературу, которые не в навоз, а в наши умы и души всякую дрянь ежеминутно валят. Ладно, у Ивана натура богатая, в ней, может быть, все его «ковбойство» перепреет. А другие?.. Наши несчастные горожане? А бедные наши дети, не имеющие никакого семейного трудового и нравственного воспитания? С ними-то что будет? что из них-то при таком отношении вырастет?! Чебурашки какие-нибудь?!

Вечером другого дня я был в Москве, но душой все еще находился в Каменке. Вспоминал, как утром Федоровна «толкнула» нас, как Григорьич отблагодарил ее комплиментом, мол, ты сегодня какая-то красивая, а она довольно отшутилась: «Помылась потому что».

Спать совсем не хотелось — во мне было такое ощущение, какое бывает, когда ходишь по земле в хороших кирзовых сапогах в первый день зимы. Я чувствовал себя бодрым, сильным человеком, как, наверное, мой дед, которого в деревне так и звали «Бодрый». Когда мне становится невмоготу, я надеваю кирзовые сапоги и хожу по московским улицам как по своей деревне — не спеша, чувствуя под ногами землю. И долго потом всякая житейская мелочь и дрянь отскакивают от меня, как от стенки горох. Захотелось поговорить с Григорьичем. Я достал из стола его старое письмо: «…Настроение же у меня такое, что очень часто, как оглянусь на себя и вокруг, Бога благодарю, что он дал мне на земле мое дело…» Невольно подумалось, сам Бог мне его послал. Правда, за какие такие заслуги? Я ведь даже некрещен пока, да и грешен. Сколько же у меня грехов. Начал вспоминать с детства… Так, кажется, первый грех — подлая подножка другу Мишке Оленникову, потом было прикарманивание сдачи от покупки хлеба и молока… И так я дошел до пьяных грехов, про которые и говорить не хочется… Раньше, бывало, от нечего делать вспомнишь какую-нибудь женщину перед сном и невольно перечтешь их всех, силишься — не забыть бы какую. А тут впервые в жизни… грехи свои пересчитал-перечитал! Много их, а искупать не хочется — тяжело, страшно… И, наверное, женщин своих еще не раз вспомню?

Огляделся я вокруг. Гляжу, под лампой на столе Молитвослов синеет. Сразу вспомнились слова Григорьича: «Читай его каждый день хотя бы по пять строчек… Он мне во все стороны дал…» Открыл книгу и прочитал то, что легло под указательный палец: «…Святый Ангеле, хранителю мой, моли Бога о мне. Муки провидя и мучения ожидающая мя, и ожесточение мое, и безумие и ослепление…» Никогда в Москве не бывало так тихо. Ни звука, ни шороха. Мороз пошел по коже. Душа будто восстала ото сна, и вселилось в нее небывалое, духновенное… Что-то подобное я испытывал только в юности. Когда, превозмогая страх, вскочишь с корточек, распрямишься во весь рост на трамплине перед самым прыжком — и летишь, летишь… Но там восторга много, а здесь тишина, свет — и внутри, и снаружи тебя, и радость негромкая, но всепронизывающая. Показалось, сам будущий Ангел-хранитель задел меня крылом. Всего лишь задел, всего лишь минуточку побыл рядом, а мне уже не страшно за свои грехи отвечать. И мук будущих не страшно. Я утвердился духом — теперь все вынесу.

Перед сном я прошептал: «Григорьич мой дорогой, моли Бога о мне, человеке покаяние…»

Сергей Щербаков

Православный молодежный журнал Наследник

1991 г.